【摘要】2022年夏季我国中东部发生严重高温干旱气象灾害,国家自然科学基金基础科学中心“气候系统预测研究中心”的研究团队(南京信息工程大学),基于气候系统模式并结合数理统计预测方法,预测结果显示我国长江中下游地区可能发生严重的夏、秋、冬连旱。国家未来应加强对我国长江流域天气气候演变的监测、预测和预警和综合研判,对可能出现的秋冬连旱要制定系统的精细的应对预案,加强政策研究构建科学有效的气候灾害、影响及应对的体制机制,并进一步加强科学研究、在国家有关科技布局中予以高度重视。

2022年6月13日至8月30日,我国中东部出现自1961年有完整气象观测记录以来综合强度最强的高温过程,高温持续时间长,极端性强。7-8月,长江中下游及川渝地区夏伏旱影响范围广、强度大。2022年夏季,中国中东部发生的极端高温干旱气候异常,给经济、农业、人民生活造成了严重影响。经历了严重干旱的我国长江流域在接下来的秋冬季节是否会继续经受干旱的考验?这是一个备受关注的问题,也是对长江流域经济社会发展和人民生活有重大影响的问题。

针对这个问题,2022年9月,国家自然科学基金基础科学中心“气候系统预测研究中心”的研究团队,基于多个气候系统数值模式、数理统计模型及动力—统计模型的预测结果,探讨了海表面温度以及中高纬大气环流等因子的可能演变趋势,经过分析研究和综合研判,最终给出了关于2022年10-12月气候趋势的预测意见和相应的对策研究报告。

一、2022年10~12月,长江中下游大部分地区降水持续偏少,需防范夏、秋、冬连旱

根据气候系统模式预测,2022年10-12月,热带太平洋拉尼娜事件将继续发展,同时印度洋偶极子将处于负位相发展,我国大部分地区大气位势高度场正异常,西伯利亚高压偏弱,冬季风较弱,全国气温以偏高为主。

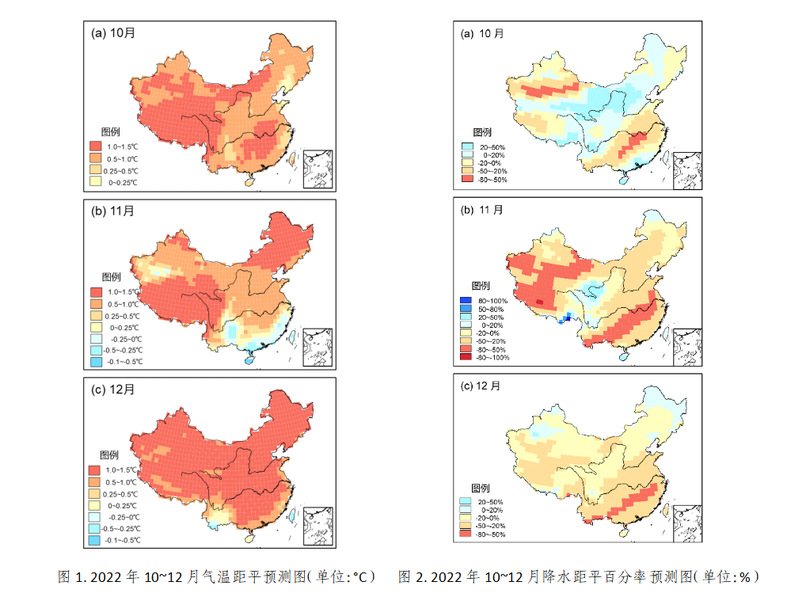

预计2022年10月,我国东北南部、华北北部、西北东部及东南沿海地区降水偏多,其余大部分地区降水偏少,西南南部、华南西部和长江中下游地区降水偏少2成以上;西北地区大部、青藏高原和长江中游地区气温偏高1°C以上。

2022年11月,除东北西北部、西北东南部和西南部分地区降水偏多以外,全国大部分地区降水以偏少为主,西北西部、西南南部、华南北部和江南西部地区降水偏少5成以上;西南地区东南部、华南和江南沿海地区气温以偏低为主,东北地区和青藏高原地区气温偏高1°C以上。

2022年12月,我国降水整体偏少,华南北部和江南西部地区偏少5成左右;除西南地区南部外,我国大部分地区气温较常年偏高1°C以上。

就2022/2023冬季平均(2022年12月至2023年2月)而言,华南至长江中下游流域、东北和西北降水偏少5成左右,西南和河套地区降水偏多6成左右,我国东部和西北为暖冬,东部较常年偏高1°C以上,西北偏高2°C以上,东北为冷冬,较常年偏低2°C以上。

据此,我们预判:我国长江中下游地区可能发生严重的夏、秋、冬连旱,必须予以高度重视。

二、主要预测结果

三、对策建议

一、由于今年前期夏季开始至今的严重全流域性干旱已经对农业、水利、供电、森林防火、生态建设等造成了严重不利影响和重大损失,需要对今后逐侯、逐旬、逐月、逐季干旱演变进行精密、精准监测、预测和预警,对可能造成的对各个相关方面的影响和风险给出精细化、动态化分析和研判。

二、长江流域沿线区域农业、水利、供电、森林防火、生态建设等系统要根据干旱态势演变的监测、预测和预警以及影响、风险分析和研判报告,制定出各区域、各部门的应对策略以及综合、系统的精细化应对预案。

三、加强政策研究,针对全球气候变化影响下的我国长江流域及其他不同区域可能受到的干旱、洪涝等极端气候和水文等灾害风险应对与管理的体制、机制进行系统研究,并提出科学、精细的制度化安排。

四、针对全球气候变暖及其复杂影响,以及我国极端天气气候灾害总体加剧的态势,我国应继续加强对相关科学研究工作的支持,在国家重大科研计划、全国重点实验室布局、重大科技平台建设等方面予以重点支持。

撰写人:

| 姓名 | 职称 | 单位 |

| 王会军 | 教授 | 南京信息工程大学 |

| 孙建奇 | 研究员 | 中国科学院大气物理研究所 |

| 马洁华 | 正研级高工 | 中国科学院大气物理研究所 |

| 黄艳艳 | 副研究员 | 南京信息工程大学 |

| 孙博 | 教授 | 南京信息工程大学 |

| 尹志聪 | 教授 | 南京信息工程大学 |

| 段明铿 | 副教授 | 南京信息工程大学 |

| 周波涛 | 教授 | 南京信息工程大学 |